Живых свидетелей Великой Отечественной войны осталось, к сожалению, уже очень мало. Но память о ветеранах есть в каждой семье.

Моя прабабушка Дуня в одном из своих писем на фронт мужу переписала стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь», вышедшее в начале 1942 года, от себя подписав, что «ждет его всем врагам назло». Дошло ли это письмо до адресата тогда, в 1942-м, его семья – жена и четверо детей, так и не узнали. Мой прадед Максим Васильевич Чистоедов пропал без вести. А прабабушка Дуня вплоть до своей смерти в 1983 году так и продолжала его ждать. Пока семья жила в деревне, она каждое 9 Мая аккуратно переписывала вызубренные наизусть строки на листочек и оставляла его за калиткой. Наутро стараниями ветра от бумажки не оставалось и следа. Евдокия Максимовна верила или хотела верить, что «ветряная почта» сделает свое дело и донесет до мужа, что его продолжают ждать дома даже тогда, «когда других уже не ждут». У нас, его правнуков, только эта история и осталась. И это своего рода тоже реликвия. Но ведь есть и настоящие военные реликвии, передающиеся из поколения в поколение: медали и ордена, может, какие-нибудь трофеи, привезенные солдатами с войны, кисет, прошедший с хозяином все фронтовые дороги, талисман, сохранивший от вражеской пули…

В честь 80-летия Великой Победы газета «Звезда Прииртышья» объявляет конкурс на лучшую историю про военную реликвию. Красивое изложение, конечно, хорошо, но главное для нас – это всё же сама история про то, что особенно дорого было вашим ветеранам, что спасало их во время сражений, что придавало сил идти до победного конца. Фото приветствуются. Работы принимаются до 30 ноября с пометкой «На конкурс «Военная реликвия»: svir1981@mail.ru. Победители получат призы.

Ирина ВОЛКОВА.

Сказ про бинокль

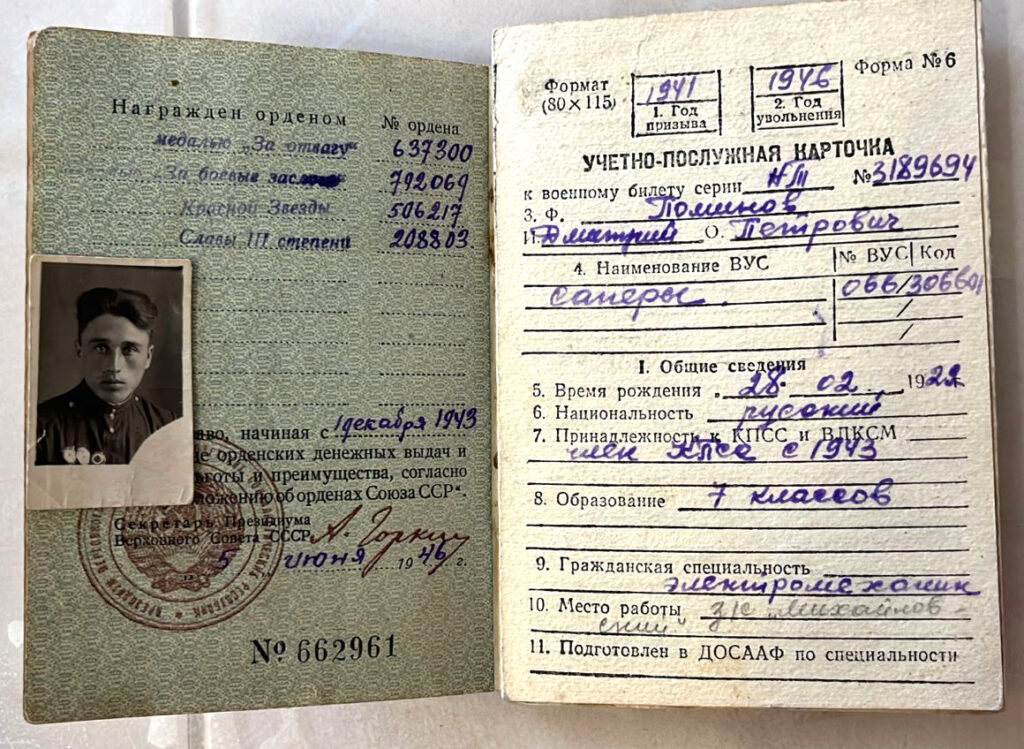

Первым нашу рубрику «Военная реликвия» открывает рассказ (сразу скажу, он внеконкурсный, то есть участия в конкурсе не принимает) про армейский бинокль семейства Поминовых. Отец бывшего главного редактора газеты «Звезда Прииртышья» Юрия Поминова Дмитрий Петрович прошел от Сталинграда до Восточной Пруссии. Домой вернулся с орденами и множеством медалей. Но самое интересное в «коробочке деда Мити» для детей, внуков, а теперь и правнуков рядового Поминова был бинокль. О нем и пойдет сказ.

«Фронтовой немецкий бинокль в семье Поминовых хранят вот уже почти 80 лет. Привёз его с Великой Отечественной войны дед Дмитрий Петрович. Вместе с именным пистолетом и финкой. Но пистолет пришлось сдать в военкомат, а нож был где-то затерян. Зато бинокль хранили как зеницу ока. Ветеран его очень любил.

Его дети всё детство и юность гордились, что их отец практически всю Великую Отечественную прослужил сапёром в батальонной разведке. А вот детально расспросить, при каких обстоятельствах им был получен немецкий трофей, как-то не догадались. Возможно, потому что Дмитрий Петрович очень редко и немногословно рассказывал о фронтовых годах. Пройдя от Сталинграда до Восточной Пруссии, рядовой Поминов был не единожды контужен. И хотя ранение не было тяжёлым, но ещё долгие годы после окончания войны давало о себе знать. Именно по этой причине ему, уже будучи председателем колхоза, пришлось расстаться с именным пистолетом. С фронта нельзя было возвращаться с оружием, но для кавалера ордена Красной Звезды и обладателя множества других боевых наград сделали исключение, потому как оружие было с дарственной надписью. Кстати, история именного пистолета тоже неизвестна.

– Видимо, отец предпочитал не вспоминать годы войны, – предполагает Юрий Дмитриевич. – А мы ничего и не спрашивали.

И лишь спустя много лет, когда воспоминания перестали отзываться болью, Дмитрий Петрович нет-нет, да рассказывал внукам какой-нибудь эпизод той войны. В один из таких моментов рядом оказалась сноха.

– Я помню, как дедушка рассказывал маленьким внукам об одном из своих разведпоходов, во время которого был взят в плен немецкий офицер, «язык», как его называли, – вспоминает Ольга Григорьева, супруга Юрия Поминова. – Сапёру тогда нелегко было обеспечить возвращение своей группы в штаб, пришлось обезвреживать очень много мин. И командир группы в знак благодарности отдал ему немецкий бинокль, принадлежавший взятому в плен немецкому офицеру. «С этим биноклем ты дойдёшь до самой Германии», – напророчил сапёру командир. С тех пор с этим биноклем дедушка и не расставался. И действительно, домой Дмитрий Петрович возвращался из Восточной Пруссии, награждённый орденами Славы третьей степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией».

Подготовила Ирина ВОЛКОВА.

Фото из архива семьи ПОМИНОВЫХ.

Карта Победы

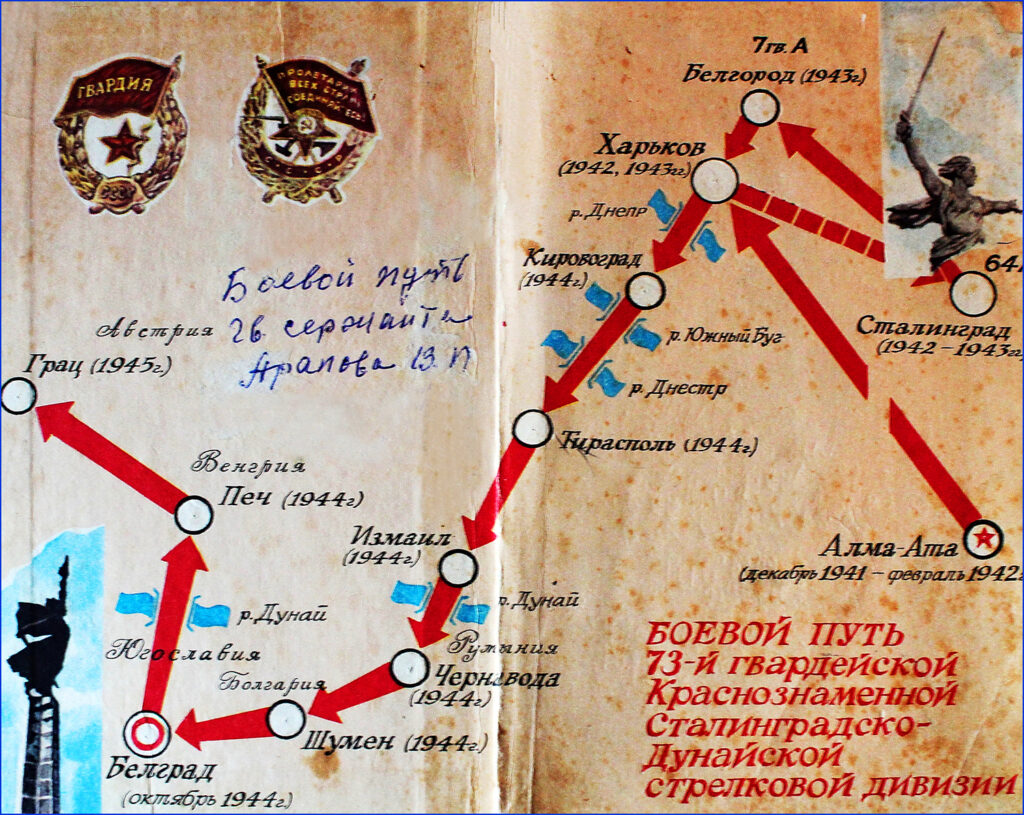

Эта карта боевого пути принадлежала павлодарцу Валентину Перфильевичу Арапову, ушедшему на фронт в марте 1942-го.

В годы Великой Отечественной войны он пережил Харьковский котел, Курскую и Сталинградскую битвы. Воевал в составе стрелкового полка 73-й гвардейской Краснознаменной Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии, участвовал в боях за Харьков, в столкновениях на Белгородско-Курской дуге, освобождал Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию. Под Сталинградом ему было всего 22. Победу он встретил в австрийском городе Грац.

Снимок сделан во время интервью с Валентином Перфильевичем в 2013 году. Он ушёл из жизни в возрасте 98 лет в апреле 2018 года, не дожив ровно месяц до 73-й годовщины Великой Победы.

Марина КИСЕНКО.

Фото автора.

Хранящий пыль времён

Великая Отечественная война не обошла нашу семью, как и многие другие в большой стране. Кто-то пал на полях сражений, а кому-то, слава богу, удалось вернуться живым.

Мой дед по матери Пётр Артёмович Лысенко родился в 1895 году в Украине, на Полтавщине. Участвовал в русско-германской войне, в 1914 г. был контужен, лежал в госпитале, где довелось слышать выступление и видеть Ленина, который, по словам деда, «призывал не воевать, а расходиться по домам».

Вернулся домой, вместе со многими переселенцами той поры переехал в Казахстан за лучшей долей, обосновался в Урлютюбском (ныне Железинском) районе, женился на бабушке Марии Катколенко. В 1942 году в возрасте 47 лет был призван на фронт из села Береговое. Воевал в Украине, на Керченском полуострове, где в конце 1943 года и был ранен – покалечило руку. Лечился в госпитале города Сочи, после этого был признан негодным к службе, но всё же вернулся на фронт и с войсками Красной Армии дошел до Берлина – возил полевую кухню.

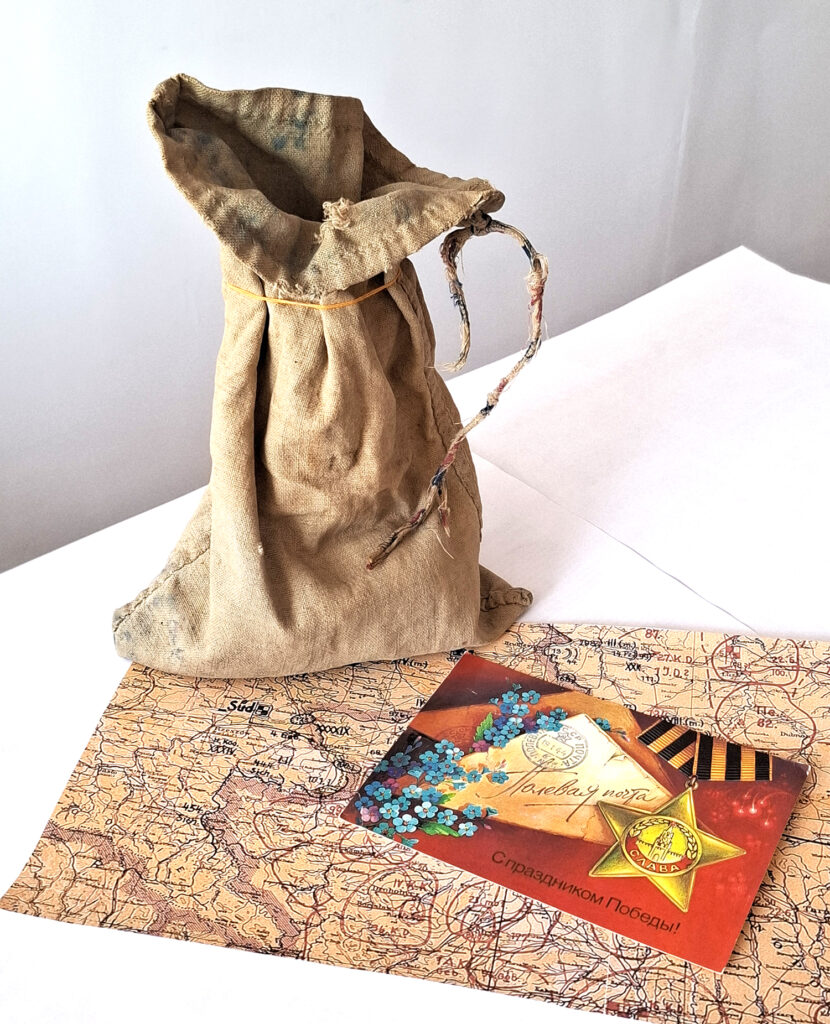

Вернулся домой осенью 1945 года. Работал счетоводом-бухгалтером, плотником, зав. складом села Береговое Урлютюбского района, после выхода на пенсию оформил инвалидность. Вместе с женой Марией воспитали 11 детей, моя мама самая младшая, родилась через пять лет после войны. Она помнит фронтовой бинокль и медали, которые куда-то делись, и кисет, сохранившийся благодаря тому, что в нём лежали бабушкины медали «Материнская слава» и их с дедом восстановленное свидетельство о браке. Когда-то зеленый кисет из плотной ткани выцвел, истрепался, продырявился, сохранился обветшалый кусочек веревочки, которой его перевязывали. А самое интересное, что сшила его бабушка деду перед войной из рубашки своего отца, моего прадеда Евтихия. Я этот кисет помню с детства, он раньше весь был пропахший табаком, его никогда не стирали, а значит, возможно, он хранит пыль дорог военного времени.

Умер Пётр Лысенко 2 мая 1968 года – просто не проснулся утром…

Татьяна САРТАКОВА.

Фото Татьяны Вервейко.